貝獣物語 / レビュー(ネタバレ含む)

長所(Good point)

★オリジナリティがある

|

★敵に瀕死グラフィックがある

|

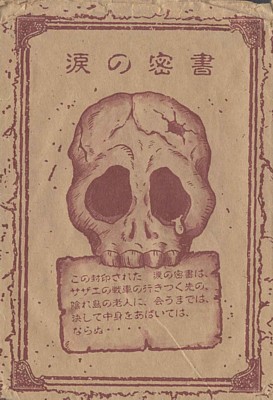

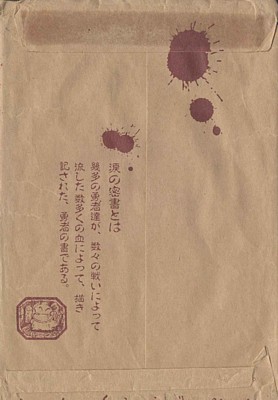

★凝った付属品

|

短所(Bad point)

★やや歩きにくい

|

★獲得経験値が渋すぎる

|

★フラグ設定がガバガバ

|

★攻撃魔法が空気

|

★敵が不当に強い

|

感想(Comment)

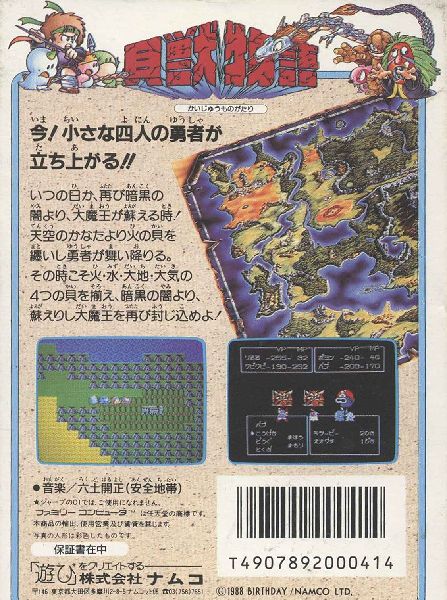

本作はナムコから発売されたドラクエタイプのRPGです。

キャッチコピーは「今!小さな四人の勇者が立ち上がる!!」

開発はバースデイによるもので、後に本作のノウハウを活かして「じゅうべえくえすと」「ドリームマスター」というRPGを発売しています。これらは個人的に「バースデイ3兄弟」と呼んでおり、本作は長男にあたります。プロトタイプと考える事も出来る作品の為、短所欄で列記した通り完成度は超低い。

発売時期はドラクエ3とほぼ被っており、比較的に見ると特に出来の悪さが際立って見えてしまう。とはいえキャラチェンジシステム・地図コマンド・敵の瀕死グラフィック変化等、オリジナリティはかなり高いと思います。

さらに付録の地図2種が冒険心をくすぐる内容となっている。地図ありきなくらい世界が広く複雑なのが辛いところですが…。

本作の大きな特徴は、やはり自由度が高すぎる所にあります。クリアに必要なアイテムも多く「どこに行くかは自由」と言うより「どこに行っていいのか分からない」状況になりやすい。当時大多数のプレイヤーがクリア出来ずに投げる状況に陥っていました。

ゲームバランスもかなりの激難設定になっており「敵が強すぎる&殆どの攻撃魔法が意味を成していない」等が大きな問題といえます(こちら側が放つ全攻撃魔法は威力が設定されておらず、実質通常攻撃とイコールの与ダメになる)。ちょっとテストプレイすればわかる事だろうに…。今は攻略サイトを見ればクリア自体は容易ですが、当時はクリアするだけで神認定される様な作品でした(´Д`|||)

当時を思い返す程トラウマを感じる!なんてゲームだ!(゚д゚|||)

じゃあ「貝獣物語」はクソゲーなのか?と言われれば正直面白くはないです。プレイ時間の大半が黙々レベリングになるのも問題。

それでも管理人は当時、何故かこのゲームのクリアに躍起になっていました。世界観が好きってのが大きいかもしれないですね。普通の少年が異世界に勇者として召喚され、戦うというのは男子からすると夢のある話。貝獣可愛いし(´▽`)

本作の認知度は意外と高いので、人気もあるんじゃないかと勝手に思ってます。

続編にあたるSFCソフト「大貝獣物語」はファットバジャーの存在等ストーリー面でもそれなりに絡んでいる為、本作をクリアしてからプレイすれば楽しめるエッセンスとなる…かもしれません。「大貝獣」は普通に名作なので、本作をプレイした人は続けて遊んでみる事をお勧めしたいですね!

貝獣物語 TOPページへ

TOPページへ